コラム

2025.08.29(金) コラム

いま押さえておきたい「CSRD」とは——企業価値と信頼性を高める新たな報告基準

サステナビリティ事業推進室の千葉達也です。

今月はサステナビリティ事業に関する欧州の最新を知るイベントに参加し、新たに学んだキーワード「CSRD(Corporate Sustainability Reporting Directive:企業サステナビリティ報告指令)」を紹介したいと思います。

2024年1月よりEUで適用が開始された「CSRD」は、企業が環境・社会への取り組みを財務情報と同等のレベルで開示することを求める新たな枠組みです。従来、各社のサステナビリティ報告書は独自の形式で作成されており、比較や検証が難しい点が課題でした。CSRDは「共通のものさし」を導入することで、投資家や消費者を含むステークホルダーが信頼性をもって評価できる体制を整えます。2024年度の活動を対象とした最初の報告は2025年から始まり、まずは大企業が対象となりますが、2028年にはグローバル展開する日系企業にも範囲が拡大する予定です。

CSRD導入の背景——「グリーンウォッシュ」への反省

この新しい制度の背景には、企業が実態以上に環境配慮を訴求する「グリーンウォッシュ」問題があります。表現だけが先行し、根拠の不明確な情報発信が横行したことで、企業の環境・社会情報に対する信頼が揺らぎました。CSRDはその反省を踏まえ、理念やスローガンではなく「数値や事実」に基づいた説明責任を果たすことを求めています。

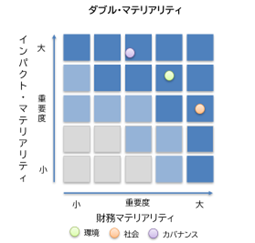

ダブル・マテリアリティという考え方

CSRDの中核をなすのが「ダブル・マテリアリティ」です。これは、重要課題を特定する際に「自社にとっての重要性(財務マテリアリティ)」と「社会・環境にとっての重要性(インパクト・マテリアリティ)」の双方を考慮する枠組みです。(図1)「マテリアリティ」という言葉自体は以前からありましたが、従来は主に財務マテリアリティに限定されていました。これは、投資家にとって財務的に重要かどうか」が基準で報告されていたためであり、これによって社会や環境に与えている負の影響というのが見えづらくなっていました。

例えば、従来のマテリアリティでは、人材不足への対応として「未経験者でも採用し、育成のためのオンボーディング施策を強化しています」とPRすることはあっても、その一方で現場で長時間労働が常態化している状況は報告されないまま、いわゆるグリーンウォッシュが可能でした。

しかし、ダブル・マテリアリティの枠組みでは、財務的な観点(人材不足解消による採用コスト抑制や生産性確保)だけでなく、インパクト・マテリアリティの観点からも「長時間労働をどう是正しているのか」「労働環境をどのように改善しているのか」「多様な働き方をどう推進しているのか」といった社会的影響についての取り組み開示が求められるようになりました。

このように、ダブル・マテリアリティは業種を問わず「経営の安定性」と「社会的責任」の両立を促す仕組みといえます。

ステークホルダー資本主義との接続

CSRDの導入は「ステークホルダー資本主義」の実践を加速させます。インパクト・マテリアリティが見えてくることで株主に加え、従業員、顧客、取引先、地域社会、そして地球環境までを含む幅広い関係者への説明責任を果たすことが求められるためです。

例えば、従業員にとっては「働きがいやキャリア形成の透明性」、取引先にとっては「人権デューデリジェンス対応」、投資家にとっては「標準化された非財務データ」などが可視化されることで、より強い信頼関係が実現するのです。

CSRDへの対応は企業にとってコストやリソースの負担を伴い、公開された情報の解釈によって批判を受けるリスクもあります。そのため、以下のようなポイントも検討が必要になります。

• 重点領域を明確化する

すべての課題に一度に対応するのは非現実的です。自社のビジネスに直結するテーマ(例:製造業であればエネルギー効率や安全衛生、サービス業であれば人材多様性や労働環境など)を優先的に特定すること求められます。

• 外部専門機関やNPOと協働する

CSRD対応は法務・財務・サステナビリティの専門知識が複合的に求められます。社内人材だけで抱え込まず、監査法人、コンサルタント、業界団体、さらには人権や環境分野に強いNPOなど様々なステークホルダーと連携できるが重要になってきます。

• 誇張を避け、誠実さを優先する

グリーンウォッシュ批判を避けるためには、成果を強調するよりも「現状の課題」と「改善へのロードマップ」を正直に示す方が評価されます。短期的には弱みに見えても、長期的には誠実さが信頼を築く礎になります。

求められるのは「善い企業」であること

このように、CSRD対応は単なる「規制への義務対応」ではなく、経営の優先順位づけ、外部との協働関係強化、そして企業文化に根ざした誠実な姿勢が求められるプロセスであるといえます。

ダブル・マテリアリティは企業の持続可能性と社会的責任を両立させる基盤であり、それを土台にした「善い企業と何か」の追求につながり、企業価値と競争力の源泉となります。CSRDの施行に対して厳しすぎるとの声も上がっており、一部緩和される動きもありますが、長期的には必要な「規制」が残されていく中で、規制を「成長の機会」へと転換し、企業の競争力強化に寄与することが今後期待されます。

千葉 達也(ちば たつや)

株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング

サステナビリティ事業推進室長